der spezielle und der gewöhnliche ort

Ein Raum ist jenes gleichförmige, an keiner Stelle ausgezeichnete, nach jeder Richtung hin gleichwertige, sinnlich nicht wahrnehmbare Auseinander(1). Der Raum ist leer (-geräumt), demnach ohne spezielle Eigenschaften.

Der Ort ist demgegenüber kein homogener und leerer Raum, sondern einer, der mit Qualitäten aufgeladen ist, der, nach Foucault(2), nicht gänzlich entsakralisiert ist und vielleicht auch von Phantasmen bevölkert wird(3).

Damit entsteht ein Ort erst durch die Beziehung des Menschen zu einem Raum, die Qualitäten stehen in Bezug auf Dinge des menschlichen Lebens.

Spezielle Orte sind eigentliche Ereignisse im Raum, sie besitzen herausragende Qualitäten sinnlicher Art, meist visueller Natur, sie liefern ein Spektakel (lat. spectare=schauen). Damit wird noch nichts über die ästhetische oder städtebauliche Qualität solcher Orte ausgesagt, spektakuläre Orte müssen nicht "schön" sein. Spektakuläre Orte zielen meist auf das Auge, die anderen Sinne werden dabei übertönt und treten in den Hintergrund. Spezielle Orte sind in ihrem Umfeld zu lesen, der Kontext zum umliegenden Ort macht einen Teil ihrer Qualitäten aus.

Gewöhnliche Orte wären demgegenüber Orte, bei denen alle Sinne gleichermassen angesprochen sind, die keine Extreme aufweisen. Sie sind häufiger anzutreffen, doch geht man unbewusster daran vorbei, sie drängen sich sinnlich nicht auf und sie sind kontrastarm. Die meisten Menschen nehmen spezielle Orte als spannender wahr, gewöhnliche Orte übersieht man.

Die Geschichtlichkeit eines Ortes steht in Beziehung zur Geschichte der Menschen an diesem Ort. Der individuelle Bezug eines Menschen zu einem Ort kann jeden Ort zu einem für den einzelnen wichtigen und unersetzbaren und somit speziellen Ort machen. Das Spezielle entsteht hier in der Beziehung des Menschen zum Ort.

die geschichte des lettentunnel

Erbaut 1891-94. Die ersten rund hundert Meter vom Letten an, im mergeligen Moränenschotter, wurden im Tagbau errichtet, der Rest im Sprengvortrieb durch die Molasse. Die Auskleidung besteht aus roh behauenen Kalksteinen.

Vom Hauptbahnhof ausgehend verlief das Lettengleis über die lange Vorbahnhofbrücke und über die Limmat zum ehemaligen Bahnhof Letten und weiter durch den Tunnel zum Stadelhofen und Tiefenbrunnen ans rechte Zürichseeufer. Um ca. 1925 wurde die Linie elektrifiziert, die Spuren der früheren Dampfbahnen sind noch heute an der Tunneldecke sichtbar. Seit der Eröffnung des neuen Tunnel vom Hauptbahnhof direkt zum Stadelhofen ist der Lettentunnel ausser Betrieb. Während den Jahren der Drogenszene am Platzspitz und am Letten übernachteten immer wieder Süchtige im Tunnel. Vereinzelt findet man noch Spritzen.

1995 wurden alle Gleise, die Oberleitungen und Installationen entfernt und das Gleisbett mit einer befahrbaren Chaussierung überschüttet. Der Tunnel ist immer noch im Besitz der SBB, das Land vor dem Tunnel wurde der Stadt Zürich abgetreten.

Heute ist der obere Letten ein Szenetreff anderer Art, die Erholungsnutzung hat Einzug gehalten. Das alte Schotterbett der Gleise und die Natursteinwand ausserhalb des Tunnels sind eine städtische Ökonische für trockenheitsliebende Pflanzen und Tiere.

die SBB

Die Schweizerischen Bundesbahnen AG brauchen den Tunnel nicht mehr und würden ihn gerne aus der Unterhaltsrechnung heraus haben. Er ist ein "Abfallprodukt" der neuen und schnelleren S-Bahn-Verbindung vom Hauptbahnhof zum Stadelhofen. Wie bei Abfall so üblich, wird man ihn heute nicht mehr einfach los, sondern muss eine Entsorgungsgebühr bezahlen. Diese heisst bei den SBB Desinvestition: durch die Investition in die Auffüllung des Tunnels muss dieser in Zukunft nicht mehr unterhalten werden. Der ökonomischen Logik folgend erscheint es als nicht sinnvoll, den Tunnel als geschichtliches Zeugnis zu erhalten.

die stadt

Soll man diesem Ort, den eigentlich niemand kannte, eine Träne nachweinen? Verschiedene Gruppen in der Stadt Zürich haben versucht, den Lettentunnel einer neuen Nutzung zuzuführen. Diskutiert wurde eine Verwendung als Tiefgaragenzufahrt zum Parkhaus am Central, ein Autobahnzubringer zum Milchbucktunnel, eine Champignonzucht und ein Bocciaclub. Alle Vorschläge erwiesen sich aber als nicht machbar. So hat die Stadt heute nichts dagegen, wenn die SBB den Tunnel aufschütten und das Tor verschliessen.

der lettentunnel als raum

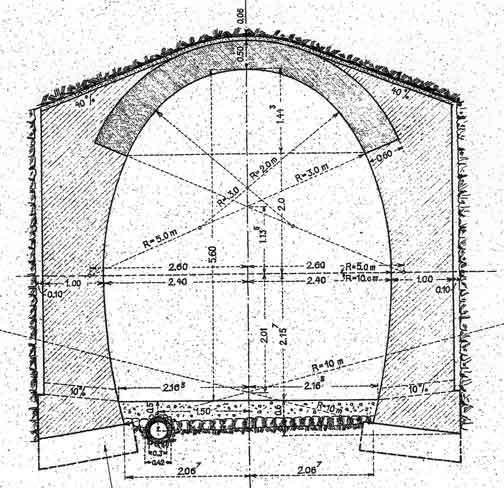

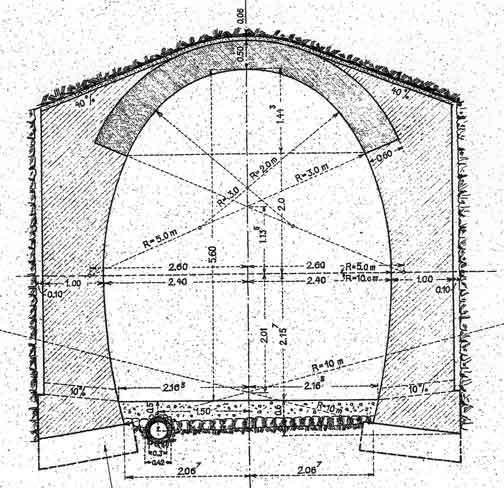

Der Tunnel ist zwei Kilometer lang und führt dem rechten Limmatufer entlang vom ehemaligen Lettenbahnhof zum Stadelhofen. Das Volumen beträgt rund 50‘000 m3. Er hat folgenden Querschnitt:

der lettentunnel als ort

Der Lettentunnel ist unzweifelhaft ein spezieller Ort in Zürich. Sehr speziell wird er, da er in naher Zukunft als Raum verschwindet, das reizt uns zu einer letzten Intervention vor dem Ende. Seine Wirkung ist kraftvoll, stark, man kann sich ihr kaum entziehen. Das macht die Auseinandersetzung mit dem Ort zum Risiko. Kann man hier noch etwas dazutun?

Verschiedene Lesarten des Ortes Lettentunnel sind möglich:

- Als Bauwerk: Auffallend sind die schönen Kalksteine der Tunnelauskleidung. Vereinzelt sind reinweisse Kalkausblühungen auf den ansonsten recht schmutzigen Kalkblöcken zu sehen. Wasser dringt auch zwischen den Steinen hervor und hinterlässt Tropfsteine oder lange Kalkspuren an den Wänden. Es tropft. Hinter den Tunnelwänden hat sich das Wasser in den letzten hundert Jahren seine neuen Wege gesucht. Die Aufschüttung will verhindern, dass sich die Fliessrichtung des Wassers ändert, darum bleiben die Tunnelwände mit den vorhandenen Hohlräumen erhalten. Die Chaussierung im Tunnel produziert Staub, wenn man darüberläuft. Der Tunnel war einspurig, doch die Proportionen des Querschnitts lassen ihn grosszügig erscheinen. Alle fünfzig Meter bestehen auf beiden Seiten Nischen, dort konnten die Gleiskontrolleure den Zügen ausweichen. Die Nischen sind gerade Mannshoch und etwa einen Meter tief.

- Als Wahrnehmungsobjekt: Blickt man von aussen in den Tunnel, sieht man vorallem einen schönen Torbogen des gestalteten Portals und ein schwarzes Loch. Der Helligkeitskontrast zum Aussenlicht ist gross. Der Blick verliert sich in der Tiefe. Ist man eingetreten, gewöhnt sich das Auge an die Dunkelheit. Im langgezogenen Bauwerk konzentriert sich der Blick auf die zwei Fluchten, die eine, das Tunnelinnere, erscheint schwarz, die andere, der Ausgang, umso heller. Licht dringt sehr flach ein, lange Schatten entstehen. Die Wände und der Boden werden vom Licht nur gestreift. Das von den staubigen Schuhsohlen reflektierte Licht erhellt den Boden bei jedem Schritt zusätzlich, man läuft mit "Lichtschuhen". Der Tunnelausgang rahmt den noch sichtbaren Landschaftsausschnitt wie ein Bild. Auffallend ist der Strassenlärm, der von aussen eindringt. Er nimmt ab, je weiter man nach innen gelangt. Der Tunnel schluckt die Töne und wirkt nicht etwa wie ein Trompetenrohr. Bei den zweiten Nischen nach hundert Metern ist ein Bach zu hören, der eingedolt unten durch fliesst. Neben dem typischen Tunnelduft riecht es zeitweise nach Kanalisation. Es ist meist nicht windstill im Tunnel, das nimmt aber nur wahr, wer das grosse Eingangstor, das wie ein Segel wirkt, öffnet oder schliesst. Die Richtung des Windes wechselt je nach Wetterlage. Im Tunnel ist es eher kühl. In der Stille weiter innen hört man jeden Wassertropfen, der von der Decke platscht. Zeitweise rumpelt es aus dem Fels, oben fährt ein Tram vorbei. Man merkt, dass man sich nicht sehr weit unter der Stadt befindet.

- Als Stimmungsort und als Metapher: Hier tut sich ein weites und sehr individuell geprägtes Feld auf. Nur einige der von uns wahrgenommenen Stimmungen können hier wiedergegeben werden.

Der Anblick des schwarzen Loches verlangt etwas Überwindung, in den Tunnel einzutreten, die Tiefe ist nicht erkennbar. Man lässt sich auf etwas Unbekanntes ein, Dürrenmatts " Der Tunnel" kommt einem in den Sinn. Dunkelheit, Hölle, Platzangst, verschluckt werden, abstürzen. Na ja, so schlimm wird’s wohl nicht sein...

Der Eintritt in den Tunnel gleicht einem Übergang, die Bilder der Landschaft verschwinden schlagartig, nur noch die Röhre ist präsent. Kann man sich bei einer Zugfahrt in der vorbeiziehenden Landschaft verlieren und aus dem Fenster träumen, so wird man im Tunnel brüsk auf sich zurückgeworfen. Entweder man mustert die anderen Fahrgäste oder beschäftigt sich mit sich selber. Der Übergang ist auch ein Stimmungswandel.

Zu Fuss hält man sich normalerweise nicht in einem Tunnel auf, hier kann man die Steine anfassen, es besteht keine Distanz. Ein bei einer Zugfahrt alltäglicher Tunnel wird zum speziellen und ungewohnten Ort.

Weiter innen vergewissert man sich, ob das Eingangstor noch offen ist. Das einzige Licht fällt von dort ein. Die Nischen sind im Dunkeln, die Tiefe nicht sofort erkennbar. Schatten von der Unebenheit des Bodens könnten auch Löcher sein. Alle Sinne schärfen sich. Die Augen strengen sich an, durch das Nichtsehenkönnen verlagert man die Wahrnehmung auch auf das Gehör und den Tastsinn des Laufens. Man ist auf sich zurückgeworfen und doch oder gerade deswegen mit allen Sinnen gegen die Aussenwelt offen.

Jeder Tunnel hat auch einen Ausgang, ist Verbindung von zwei Orten, ähnlich einer Brücke. Dies wird einem viel weniger bewusst, da man das Dazwischenliegende nicht überblicken kann, es liegt im Dunkeln. Es ist keine Überbrückung, sondern eine Untertunnelung des Hindernisses.

"Licht am Ende des Tunnels" wäre angenehm, gäbe Sicherheit. Die Errettung. Sterbende laufen gegen ein helles Licht. Sakrale Gedanken sind möglich. Der Tunnelraum ist nicht drückend, wirkt durch seine grössere Höhe als Breite eher kuppelhaft. Die Tunnelbauer haben die heilige St. Barbara als Schutzgöttin.

- Als geschichtlicher Ort: Im Tunnel sind vielfältige Spuren der früheren Funktionen sichtbar, andere sind auffallend nicht mehr vorhanden. So fehlen die Gleise und alle Leitungen. Das macht zwar das Laufen angenehm, da der stolpernde Gang über Schotter und Schwellen entfällt, der Tunnel erhält dadurch aber eher den Charakter eines Zugangsstollens nach irgendwohin. Der typische Bahntunnelduft und stellenweise sichtbare Schotter lassen aber doch auf die frühere Bahnnutzung schliessen.

Vielfältigste Schrauben, Hacken, Stäbe, Löcher, offen oder zugestöpselt, zeugen von früheren Befestigungsstellen und dokumentieren die Einrichtungen im Tunnel, oft nicht mehr klar, für welche Funktion sie gedacht waren.

Wie haben die Bauarbeiter vor über hundert Jahren wohl diesen Tunnel gebaut? Noch mit wesentlich weniger Maschinen, mit Schaufel, Pickel, Handarbeit und Schweiss. Waren es Ausländer, vor allem Italiener, die da schufteten, wie bei den älteren Bahnlinien um Zürich, ohne Rechte und schlecht bezahlt?

Aus was setzt sich der Dreck an den Wänden zusammen? Russ, Diesel, Schotterstaub, Metallabrieb der Bremsklötze, Zugs-WC-Hinterlassenschaften? Nicht sehr gesund vermutlich.

Wieviele Zugsbekanntschaften gab es auf der Strecke Letten-Stadelhofen? Wie gingen die Geschichten weiter? Das liegt im Dunkeln wie der Tunnel selber.

(1) Martin Heidegger: Gesamtausgabe, Bd. 13: Aus der Erfahrung des Denkens. Die Kunst und der Raum. Frankfurt 1985

(2) Michel Foucault: Andere Räume. In: Barck, Gente (o.a). Aisthesis. Leipzig 1990

(3) Vgl. auch: Peter Arlt: Was ist ein Ort? In: Kunstforum International: Künstler als Gärtner, Bd. 145, 1999